事故ゼロへ!フォークリフト&バックホーの安全運転ガイド | 岡山トレーニングセンター

目次

事故ゼロへ!フォークリフト&バックホーの安全運転ガイド

フォークリフトやバックホーといった作業用車両は、物流・建設など多くの現場で日々使用され、作業の効率化に欠かせない存在です。

どちらも座った状態でペダルやレバーを操作する点に共通点があり、一見すると似ている部分も多いですが、その操作内容や使用目的には明確な違いがあります。

本コラムはこれから操作を学ぶ方はもちろん、再確認をしたい方にも有用な内容です。

ぜひ最後までご覧ください!

▶YouTube登録者数3万人突破🎊現場で役立つ情報を発信しています!

フォークリフトの基本操作と乗車前の確認ポイント

フォークリフトの構造と操作レバーの役割

フォークリフトは物流や建設、倉庫内での荷役作業に欠かせない存在です。

カウンターバランスフォークリフトやリーチフォークリフトなどの種類があり、用途や現場環境に応じて選ばれます。

基本的な構造は、荷物を持ち上げるフォーク、

それを支えるマスト、そしてバランスを取るカウンターから成り立ちます。

操作は右手のレバーと左手のハンドルで行い、荷物の上下や傾き(チルト)を油圧の力で制御します。

⭐岡山トレーニングセンターでは1t未満のフォークリフトの特別教育が受講可能!

特別教育は出張講習も可能です!

→お問い合わせはこちら

乗車時の姿勢と事前チェック

運転前には乗車姿勢の調整と、シートベルトやアシストグリップの確認が必須です。

座席が合っていないと、運転中の操作や視界に支障をきたします。

バッテリー残量や点検(タイヤ空気圧・油圧漏れ等)も忘れずに行いましょう。

走行時の注意点と安全運転のコツ

発進と停止の手順

フォークリフトの発進と停止の手順は以下の通りです。

-

乗車と準備

-

・フォークリフトへの乗車は、原則左側から。

-

・手すりを持って3点支持での安全な乗り込み。

-

・乗車後、シートベルトの着用。 -

・運転前には、操作レバーの配置確認。

-

・ミラーでの後方や周囲の状況確認。

エンジン始動前の確認

-

エンジン始動前は、ギアがニュートラルであることを必ず確認。

エンジン始動

-

・キーをONの位置まで回す。

(寒い場合は、警告灯(予熱灯)が消えるのを待ってからのエンジン始動。)

-

※エンジン始動時や暖機運転中のアクセル全開は避ける。

発進準備と操作

-

・エンジン始動後、フォークを地面から10~15cm程度持ち上げ。

-

・前進ならギアを前へ、後進ならギアを後ろへ。

-

・その後、パーキングブレーキを解除し、ゆっくりとしたアクセルでの発進。

急発進は避け、滑らかな加速を心がける。

停止の手順

-

フォークリフトの停止は、真ん中のブレーキペダル。

-

※一番左の「半ブレーキ(クラッチブレーキ)」は、完全な停止ではない。

駐車とエンジン停止

-

・停止後、ギアをニュートラルにいれる。

・パーキングブレーキをかける。

-

・最後にエンジンを停止する。

降車

エンジン停止、シートベルトを外し、乗車時と同様に手すりを持って3点支持での安全な降車。 -

▶▶▶今更聞けないフォークリフトの基本操作とフレコン積降作業時の注意点【セルフ車】ではより詳しい操作方法を載せています🤓✏️

走行中の注意点とマニュアル遵守

安全運転のコツとして、以下のポイントを実践してください。

- フォークは地上15〜20cmで保持

- マストは前方視界を遮らない高さに調整

- 急旋回・急発進は厳禁

- バック走行時は特に周囲を確認

- 重い荷物ほど減速を意識

必要な免許・資格

公道で走行するには、車両の大きさに応じて

「大型特殊免許」または「小型特殊免許」が必要です。

構内作業用のフォークリフト運転技能講習修了証とは別物なので、注意が必要です。

バックホーの基礎知識と公道走行における注意点

バックホーとは?フォークリフトとの違い

バックホーは「油圧ショベル」とも呼ばれ、主に土木工事や解体作業で使用される建設機械です。

掘削や積込みに特化した構造を持ち、フォークリフトとは用途が大きく異なります。

フォークリフトが荷役用に設計されているのに対し、バックホーは地面を掘削・積込み・移動するのが主な役割です。

運転操作にも違いがあり、バックホーは走行操作と掘削操作を切り替えて使用します。

レバーやペダル、ジョイスティックの組み合わせによってバケット(先端部)を動かし、掘削・積込を行うため、繊細な操作が必要です。

▶▶▶【油圧ショベル】今更聞けない!バックホーの基本操作を詳しく解説!【ユンボ】

↑本動画では、バックホーの基本操作について、実際に操作をしながら解説しています!

ぜひチェックしてみてください!!

バックホーの運転(作業)に必要な資格

バックホー(油圧ショベル)を操作して掘削や積込みといった作業を行うには、公道を走るための運転免許とは別に、

労働安全衛生法で定められた「運転資格」が必須です

この資格は機械の大きさ(機体質量※)によって2種類に分かれています

-

-

機体質量が3トン以上の場合

『車両系建設機械(掘削用)運転技能講習』を修了する必要があります。 -

機体質量が3トン未満の場合

『特別教育』を修了する必要があります。

-

無資格での作業は法令違反となるだけでなく、重大な事故につながる危険性が非常に高いため、必ず作業する機械に応じた資格を取得しましょう。

※機体質量とは、機械本体から作業装置(アームやバケットなど)を取り外した、燃料やオイルなどを含まない乾燥状態の質量を指します

⭐岡山トレーニングセンターでは、車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)の技能講習を開講しています。

YouTubeでお役立ち動画をたくさん紹介しております✨

▶▶▶車両系建設機械の動画はこちら!

▼車両系建設機械のおすすめコラム!

📣6種類の車両系建設機械について

「車両系建設機械の種類と内容を徹底解説!」

📣車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)の資格について

「車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)の資格と運転可能な機体を徹底解説!」

バックホーとフォークリフトの類似点

バックホーとフォークリフトは、どちらも

座った状態でペダルとレバーを使用して操作する車両であり、

操作姿勢や機械の基本的な扱い方に類似点があります。

以下はフォークリフトとバックホーの操作比較表です。

| 項目 | フォークリフト | バックホー |

| 主な用途 | 荷物の持ち上げ・運搬 | 掘削・積込・整地 |

| 操作姿勢 | 座って操作 | 座って操作 |

| 操作方法 | ハンドル+ペダル+レバー | ジョイスティック+ペダル+レバー |

| 油圧操作 | フォーク上下・チルト | アーム・バケット操作 |

| 公道走行時の免許 | 大型特殊または小型特殊免許 | 大型特殊免許(機種による) |

| 作業に必要な資格 | フォークリフト運転技能講習 |

車両系建設機械運転技能講習 |

いずれも油圧制御によってアームやフォークの上下・動作を行い、周囲の視界確保や死角への注意が極めて重要です。

また、両機とも始業点検やシートベルト着用の習慣、定められたマニュアル操作の遵守といった、安全管理の基本が共通しており、運転には集中力と正しい知識が求められます。

バックホーでの事故を防ぐためのポイント

運転者を守る!バックホーの主な安全装置

建設機械による労働災害は後を絶ちません

そのため、バックホーには運転者の命を守るための重要な安全装置が備わっています。

-

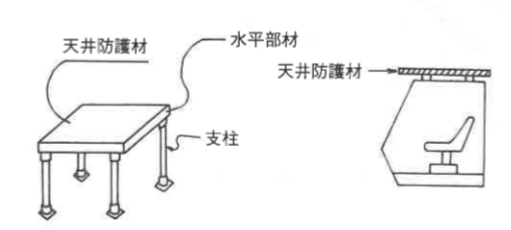

転倒時保護構造(ROPS:ロップス)

万が一、機械が転倒した際に、運転席の空間を確保して運転者を保護するための頑丈なフレーム構造のことです。 -

ヘッドガード(FOPS:フォップス)

作業中の落下物から運転者の頭部を保護するための屋根です。 -

シートベルト

転倒・転落の際に運転者が機体の外へ投げ出されるのを防ぐ、命を守る上で非常に重要な装置です。

乗車時は必ず着用しましょう。

↑ヘッドガード(FOPS:フォップス)図

走行・駐車時の基本ルール

バックホーの事故は、作業中だけでなく走行・駐車時にも多く発生します。

以下の基本ルールを守り、安全な操作を心がけましょう。

-

-

走行時の基本姿勢 走行する際は、バケットを地面から40cm程度上げた状態を保ちます

。

高く上げすぎると不安定になり、低すぎると地面の障害物に衝突する危険があります。 -

傾斜地での注意点 坂道を走行する際は、必ず斜面に対してまっすぐ進入し、途中で方向転換してはいけません。

横向きになると転倒のリスクが非常に高くなります。

また、急な下り坂では、エンジンブレーキを併用して速度を制御することが重要です。 -

安全な駐車方法 駐車する際は、できるだけ平坦で固い地盤の場所を選び、バケットなどの作業装置を完全に地面に降ろして安定させます

。

やむを得ず傾斜地に駐車する場合は、逸走(かってに動き出すこと)を防ぐため、必ずクローラ(キャタピラー)に歯止めをかけましょう。

-

まとめ

フォークリフトとバックホーは、作業内容や構造に違いがあるものの、座って操作する、油圧を使う、レバーとペダルを使うという共通点も多く、安全に運転するためには正確な知識と技能が欠かせません。

それぞれの特徴を理解し、点検・整備と法令遵守を徹底し、安全な現場作業に努めましょう。

岡山トレーニングセンターでは、車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)の技能講習

1トン未満のフォークリフト特別教育を開講しています。

⭐特別教育は出張講習も可能!

詳しく知りたい方は問い合わせフォームまたはお電話(086-238-0508)より

お問い合わせください!

▼▼▼5名以上の団体様は団体プランからのお申し込みがおススメです!!

会社情報

岡山トレーニングセンター

岡山市南区浦安南町243

TEL:086-238-0508

FAX:086-241-0556

受付:月~土(祝日含) 9:00~17:00

◤詳しいアクセス情報はこちら!◢

◤Webでのお問い合わせはこちら!◢

:::::::::::::::::::::::::::

✅よくある質問を見る

✅取得できる資格一覧をチェックする

✅講習料金を知りたい

✅講習日程を知りたい